Confesso que sempre me deslumbrei com o Rio. Em pouco mais de cinco anos fora do Brasil, por causa desses tempos pandêmicos, esta foi a segunda vez que pisei em terras cariocas. Deixemos as belezas naturais e paisagens de lado — esses encantos continuam inquestionáveis. Sou mesmo apaixonado pelo mais valioso tesouro da Cidade Maravilhosa, o seu povo.

Confesso que sempre me deslumbrei com o Rio. Em pouco mais de cinco anos fora do Brasil, por causa desses tempos pandêmicos, esta foi a segunda vez que pisei em terras cariocas. Deixemos as belezas naturais e paisagens de lado — esses encantos continuam inquestionáveis. Sou mesmo apaixonado pelo mais valioso tesouro da Cidade Maravilhosa, o seu povo.

Desembarquei no aeroporto Santos Dumont de peito inflado e esfuziante para rever a minha terra natal, e acreditem: queria sentir o cheiro da Guanabara. Me tornei um perdigueiro ainda na retirada das bagagens: o aroma me fez sorrir à toa para todas as peças que desfilavam na esteira. A espera em nada me aborreceu. O aeroporto estava cheio, atravessei os corredores para tomar o carro e, já nesse trajeto, notei as pessoas menos eloquentes, silenciosas. Me senti respaldado para avaliar o fato – minha vida de músico no Brasil sempre foi muito ativa. Por mais de 20 anos, acompanhei o cantor Zeca Pagodinho; toda semana voávamos para shows em um canto do País. O alarido típico dos viajantes, principalmente no Rio, eu conheci muito bem. Causou-me estranheza, mas claro que eu poderia estar enganado sobre esse fenômeno de timidez. Sendo assim, deixei de lado a minha primeira impressão.

Alguns dias depois, a cidade foi se mostrando diferente: contaminada. Outra cepa virulenta, de alto poder de disseminação se instalou na população. O gaiato, bem-humorado e alto astral carioca, foi acometido por uma letal forma de indiferença. Para mim, foi impossível ficar alheio sem notar o crescimento da população de rua, pedintes e descamisados, todos mimetizados pela fome e necessidade. Muitos cariocas conseguiram desfocar suas vistas, torná-los invisíveis ou meras aquisições urbanas dispensáveis que povoaram toda a cidade.

Será que o carioca deixou de dialogar, discutir? Os amigos que encontrei foram bem enfáticos em dizer que evitam falar de opções partidárias, políticas e até mesmo simples opiniões costumeiras relativas ao cenário atual. Ouvi deles que, em reuniões, nas noites boêmias e até nos botecos tradicionais, optaram em guardar para si suas considerações. Percebi que essas trincheiras da alma dos nativos do Rio estavam desmoronando. Raros são os famosos “bate-bocas” nas mesas de bar onde sempre os debates acabavam em mais uma rodada de bebida e vários brindes.

Por nada, inimizades foram nascendo, ou mesmo velhos amigos romperam os queridos laços por questões e posicionamentos que antes sempre existiram, porém nunca provocaram ruptura ou segregação. Era o medo, o receio obscuro de ser agredido de forma verbal ou até fisicamente pela simples opinião. Acabou o respeito pelas escolhas individuais.

É sério que, numa mesa de bar, entre parceiros, temos que medir palavras, boiar numa superficialidade medíocre? O cidadão do Rio passou a evitar o confronto de ideias – uma pena, pois é exatamente assim que se cresce e aprende. O meu ponto de vista, as minhas predileções e escolhas sempre vieram à baila quando apoiei os cotovelos no balcão do bar. Sinto que, de certa maneira, as noites deixaram de ser tão palatáveis, as cervejas bem geladas não caíram tão bem e o charme da simpatia e irreverência cariocas introjetou.

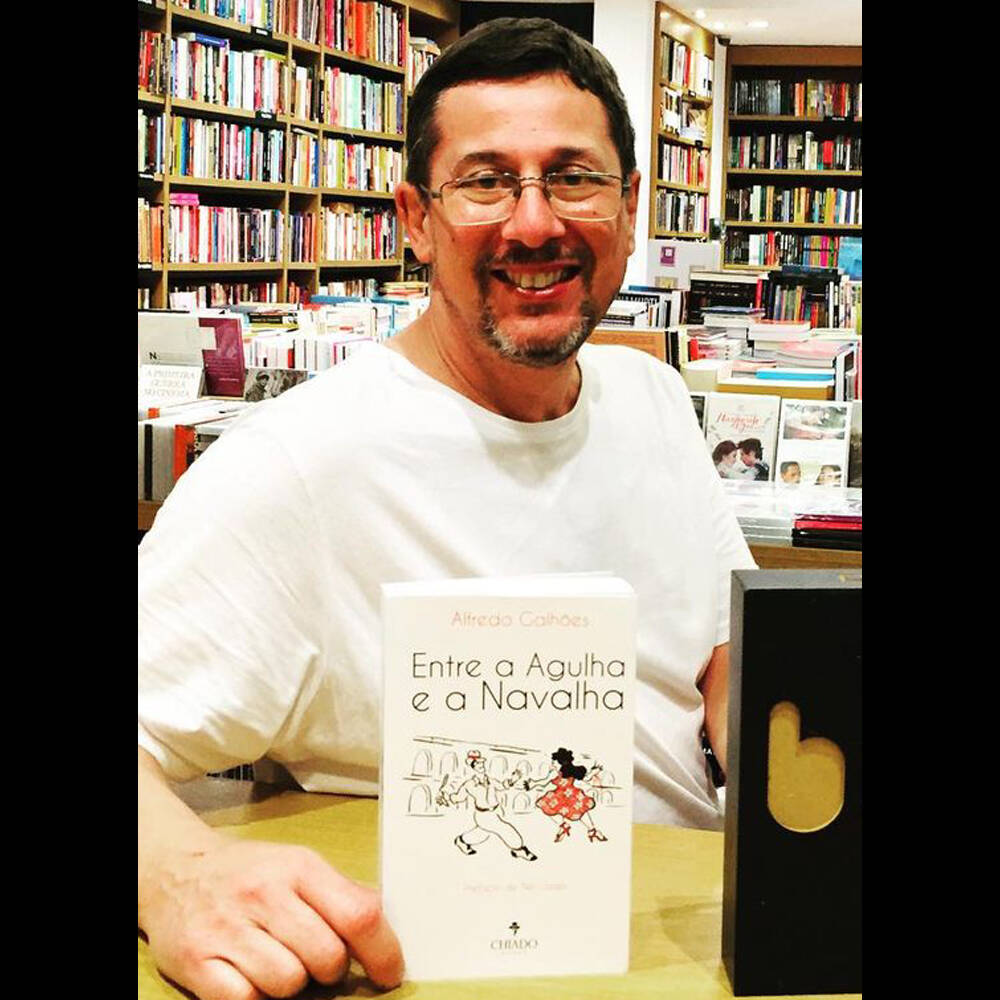

Vim para rever a família e também para apresentar o meu livro, “Entre a Agulha e a Navalha”. Escrevi sobre o Rio de Janeiro de 1960, precisamente no bairro da Lapa. Falo sobre os malandros, as boates, os carteados, os botequins e o lado bom e péssimo do ser humano. Aproveitei o momento em que as histórias que captei durante a minha existência e os tipos que conheci no bairro da boemia carioca começaram a incomodar. Mesmo lá nas terras lusas, senti saudade, no bom sentido, do “papo furado” e aventuras que só aquelas figuras das calçadas sabiam desenvolver. Badalaram na minha cabeça como venceram os seus desafios, percalços e o dualismo entre a realidade e um submundo de fantasia que a vida noturna lhes ofereceu.

Encontrei somente um pouco do brilho da alegria carioca. A cidade me recebeu, como sempre fez, de braços estendidos. Não senti a fogueira emanando o calor da simpatia e receptividade, mas sim uma trêmula chama, que, por si só, foi o bastante e me convenceu que o Rio ainda é fantástico. No meu coração, não tive receio de que essa fina labareda pudesse ser apagada. O que me atemorizou são os tantos que teimam em soprá-la.

Alfredo Galhões é carioca de Vila Isabel e estreia na Literatura com “Entre a agulha e a navalha” (Chiado Books), sobre um Rio da década de 1960, com prefácio de Nei Lopes, lançado nessa sexta (17/12). Tecladista e produtor musical, ele já trabalhou com diversos artistas e, apaixonado por samba, integrou por mais de 20 anos a banda de Zeca Pagodinho. Além de músico, é formado em Gastronomia pela UNISUAM, com especialidade em panificação artesanal e cozinha mediterrânea na Itália, França e Espanha. Desde 2017, mora em Portugal.