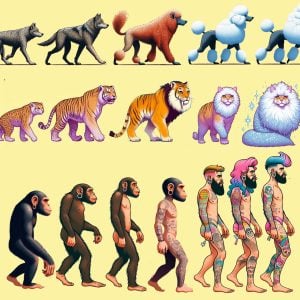

Certa madrugada, entre 20 mil e 40 mil anos atrás, um Canis lupus (também conhecido como Lobo) se cansou daquela batalha diária pela vida na alcateia. Todo dia ele fazia tudo sempre igual: acordava no finzinho da tarde, com os uivos de algum colega de matilha (tem sempre um mais ansioso), e lá iam eles, em bando, pela tundra, em busca de comida.

Todo dia (quer dizer, toda noite) era aquilo: encurralar um bisão ou um alce, ganhar chifradas ou mordidas (dependendo se o cardápio da ocasião fosse um alce ou um bisão), mastigar um naco de carne crua e voltar para casa, exausto, ao nascer do dia, para tirar um breve cochilo e… começar tudo de novo.

– Chega dessa vida de cão – deve ter pensado o Lobo. Não estamos mais no Paleolítico, para viver como nossos avós.

E o Neolítico oferecia realmente novas possibilidades. Uma delas atendia pelo nome de Homo sapiens. Era uma espécie estranha, com gente esquisita. Mas que deixava resto de comida do lado de fora. E resto de comida não corria, não mordia, não chifrava – e podia ser degustada sem hora marcada.

– É com esse que eu vou – decidiu o Lobo. Largou a gangue, aprendeu a balançar o rabo para dizer “E aí, tudo joia?” e algumas dezenas de milênios depois, lá estava ele, comendo ração balanceada, ganhando banho e tosa numa petixope e dormindo de barriga pra cima na cama do seu serviçal (um sapiens tão idiota que se autodenominava “dono”).

– Sabe de nada, inocente – pensava o Canis lupus (agora promovido a Canis lupus familiaris, vulgo cão).

Mal sabia ele que o grande salto evolutivo ainda estava por vir – e viria de supetão. Milênios depois de sair da tundra (ou da estepe) e passar pelos estágios de pastor de ovelhas, puxador de trenó, buscador de caça ou guia de deficiente visual, o outrora lobo perderia o status de cachorro para virar… catioro. Ou – o que é pior! – doguinho.

Um lobo das estepes geladas lançaria um olhar glacial de reprovação a esse seu descendente que calça sapatinho para ir à rua, ganha biscoito vegano em forma de osso, frequenta spa e possivelmente pediria “Meus sais!” se se deparasse com um bisão.

Sina parecida teve, um pouco depois, o Felis silvestris lybica – gato selvagem africano, para os íntimos (o que é modo de dizer: intimidade não era com ele). Uma tarde, há uns 9 mil anos, num recanto do Oriente Médio, um desses gatões descobriu que não era preciso ir atrás dos ratos: uns tais de “seres humanos” haviam criado um celeiro de ratos, que se chamava “celeiro”, e onde estavam os ratos mais gordos que ele já tinha visto.

Félix (chamemo-lo assim) ali se aboletou e de lá para o colo de um faraó foi um pulo. Tratado como um deus, se agarrou ao personagem. Ratos, para quê?, se podia passar a tarde no sofá ou tomando leite num pires? Desdobrou-se em muitos: persa, angorá, siamês, SRD. Assessorou bruxas, inspirou poetas, estrelou desenhos animados, brilhou na Brodaway, tomou conta do apartamento e das estantes da Cora Rónai.

Até que, com o advento da internet, viu desmoronar todo esse passado de glórias. Adeus, africano selvagem, dente de sabre, onça pintada, pantera negra, dono de olhos de lince, rei das selvas. Ei-lo reduzido a… gatíneo, reluzindo a purpurina, acompanhando citações equivocadas de autoajuda e tornando ainda mais bregas os “bom dia!” das tias, no zap.

Corta para o primata que desceu da árvore na savana africana, se equilibrou nas patas traseiras, armou-se de tacape, capturou o fogo, decorou Lascaux, inventou a agricultura, a escrita, a máquina a vapor, as vacinas, o computador e… olha ele aí, xingando no Xuíter quem o ofendeu com um pronome, defendendo a ciência exceto quando a ciência diz que obesidade mata, apoiando ditadores assassinos, tramando golpe de estado, fiscalizando a sexualidade dos outros. Virou woke, incel, militonto, floquinho de neve.

Em algum universo paralelo, um lobo, um gato e um australopiteco devem estar diante de uma máquina do tempo tentando descobrir onde foi que a receita desandou.